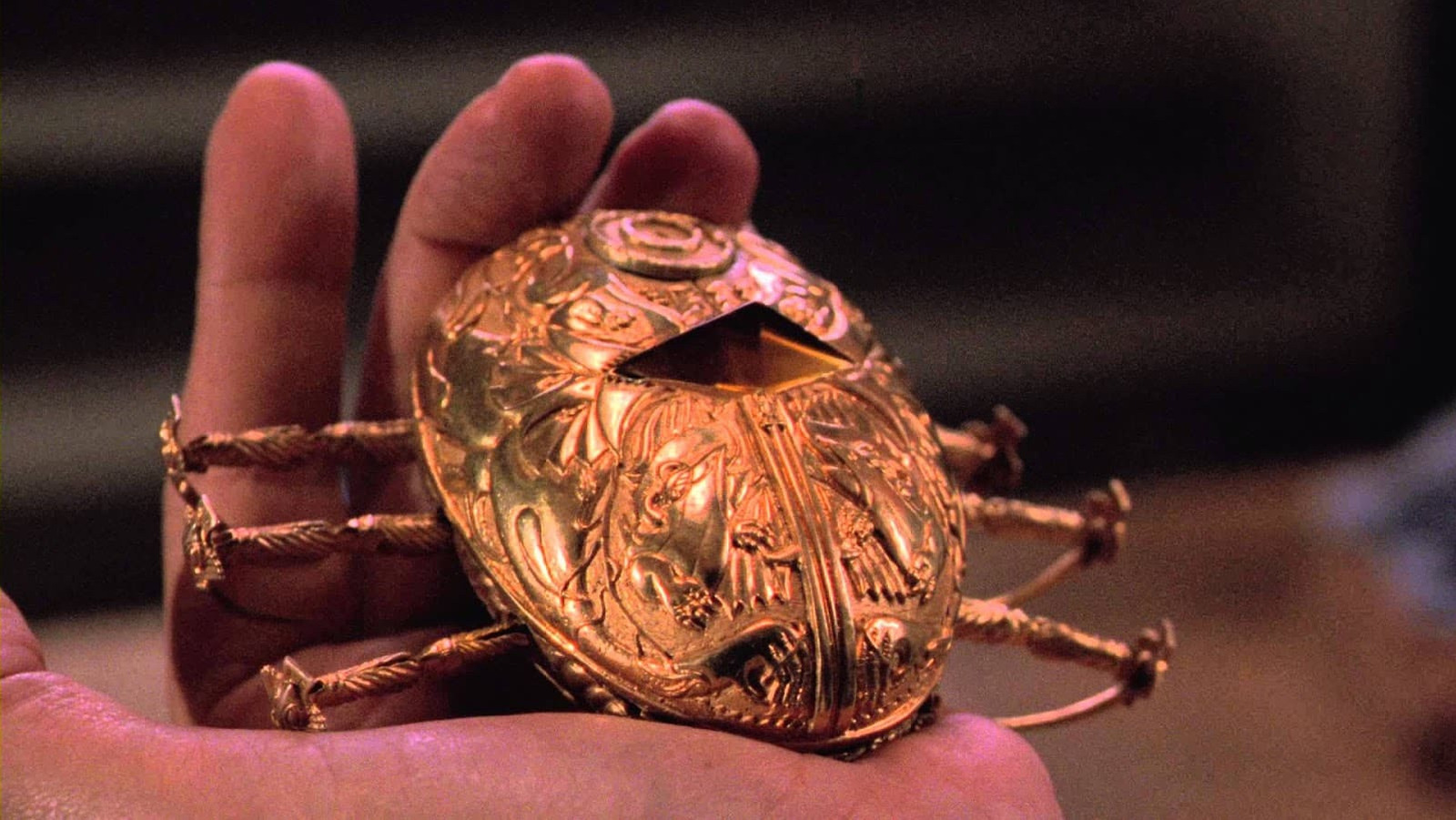

Guillermo del Toro connaît intimement les monstres. Cette fascination va au-delà de l’appréciation superficielle, car la monstruosité dans l’œuvre de del Toro est un trait acquis par opposition à un instinct compulsif. Par exemple, la créature dans “Frankenstein” de del Toro est une victime sympathique qui choisit de mettre fin au cercle vicieux des abus et de préserver sa tendresse innée malgré les horreurs. Cet instinct d’humaniser ce que nous considérons traditionnellement comme monstrueux remonte à son premier long métrage de 1993. “Cronos”, qui réinvente le mythe des vampires en lui donnant une teinte extraordinairement stylée. Bien que ce premier film ne soit pas aussi riche ou complexe sur le plan thématique que “Le Labyrinthe de Pan” ou “L’épine dorsale du diable”, il présente une profondeur émotionnelle (et un amour profond pour le macabre) qui s’épanouit magnifiquement tout au long de la carrière singulière du réalisateur.

“Cronos” est quelque peu négligé par rapport aux œuvres ultérieures de del Toro, ce qui pourrait être attribué à son extrêmement sortie limitée aux États-Unis, où il a été diffusé sur un total de 28 écrans. De plus, étant un premier long métrage indépendant principalement en espagnol, “Cronos” n’était pas aussi recherché par le grand public du théâtre à l’époque. Aujourd’hui, il est considéré comme un classique du genre, une histoire fraîche et inventive sur l’humanité qui finit par l’emporter sur la monstruositémême après que cette dernière nous pousse dans les profondeurs de la dépravation addictive.

Il s’avère que “Cronos” semble avoir une suite autonome intitulée “We Are What We Are” dont personne ne parle jamais. Cela a du sens, car son seul lien avec le film de del Toro est extrêmement fragile avec le Tito de Daniel Giménez Cacho, qui reprend son rôle de “Cronos” dans ce film de Jorge Michel Grau. Mais le film de Grau examine-t-il l’horreur d’une manière nouvelle et a-t-il quelque chose d’intéressant à dire ?

La suite de Cronos se livre à une tristesse qui pourrait être difficile à digérer

Alors que Cronos utilise le fantastique pour exposer la monstruosité inhérente à l’expérience humaine, il se termine par un acte final décisif qui semble humain et plein d’espoir. En revanche, “We Are What We Are” n’a rien de positif, car il dresse le tableau implacablement macabre d’une famille qui s’effondre après la mort du patriarche. Non, ce n’est pas un film sur le deuil et ce qu’il nous fait, mais un regard sans compromis sur une dynamique familiale dysfonctionnelle qui cache déjà un sinistre secret. Il n’y a pas de monstres ou de fantômes ici, car l’existence elle-même est une épreuve horrible dans une ville envahie par la corruption, qui élargit le fossé entre ceux qui se noient dans les richesses et ceux qui doivent se battre pour les restes.

Grau sait comment intégrer l’anxiété dans une histoire qui ne cesse de prendre des tournures sombres, et il y a clairement une tentative sincère d’aborder les tropes du genre dans une perspective subversive. Pour l’essentiel, cela fonctionne, car le film pose des questions pertinentes sur la nature de la culpabilité et de la honte et sur la manière dont elles peuvent se manifester par des actes impardonnables. La monstruosité de la famille est-elle une réaction extrême à leur situation socio-économique, ou est-elle simplement un symptôme de faillite morale qui s’est infiltrée chez leur patriarche ? Ces tensions intellectuelles, bien qu’admirables, sont éclipsées par la tristesse d’un film qui refuse de prendre une pause ou de maîtriser son cynisme incontrôlé.

Vous pouvez également consulter le remake américain éponyme de Jim Mickle du film d’horreur de Grau si vous le souhaitez (Mickle insiste sur le fait qu’il s’agit moins d’un remake que d’un compagnon). Cette entrée est également assez pointue et macabre sur le plan thématique, mais adopte une approche plus simplifiée de l’original déprimant de Grau.

Leave a Reply